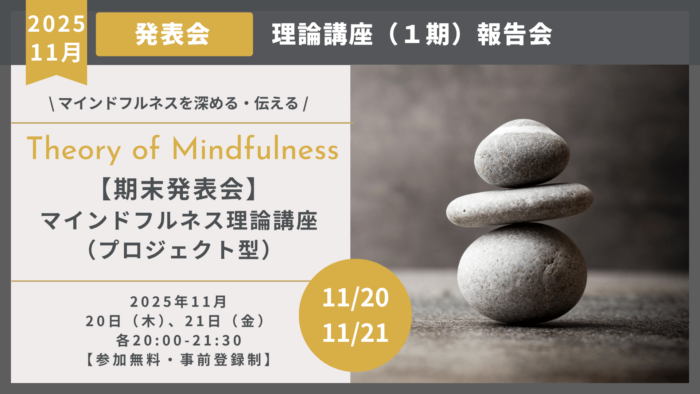

International Mindfulness Center JAPANでは、2025年4月から半年間、マインドフルネス理論講座を開催してきました。

これは一方的に知識を受け取るだけでなく、それぞれの参加者の方が自らのプロジェクトを設定し、アウトプットを前提として理論を学び、調べ、アウトプットに向けて活動をしてきたものです。

今回、そのアウトプットの報告会を行います。

この場が、マインドフルネスの多用な可能性に触れる機会になることを願っています。

マインドフルネスがどのような領域で用いられるのか、関心のある皆さまは是非ご参加ください。

イベント概要

- 開催日:2025年11月20日(木)、11月21日(金)

- 時間:各日20:00-22:00(日本時間)

- 形式:オンライン(Zoom)

- 対象:マインドフルネス実践者、教育・医療・企業関係者、心理・福祉・研究分野の方、一般参加歓迎

- 参加費:無料(要申込)

開催の目的

- 参加者それぞれの探究・実践のアウトプットを共有し、相互に学び合うこと

- マインドフルネスの応用可能性を社会的文脈で再発見・再構築すること

- マインドフルネス実践者同士の意見交換やネットワーク形成を促すこと

「マインドフルネス理論講座」とは

IMCJ(International Mindfulness Center JAPAN)が主催する本講座は、

マインドフルネスを理論と実践の両側面から深く探求する学びのプログラムとして、実施されてきました。

マインドフルネスとはそもそも何か、ということから始まり、瞑想について、MBSRやMBCTといったエビデンスに基づくマインドフルネスで行われていること、仏教心理学など、多角的な視点から、「実践に活かす」ことを主眼にマインドフルネスを学んで来ました。

そこでは、知識を吸収するだけではなく、参加者の皆さんが、それぞれお持ちの課題意識をベースに、それに対するアウトプットを生み出していくことを柱に行ってきました。

今回の1期からは、学校関係(一斉授業になじまない子供向け、大学でのマインドフルネス、小中学校への導入、女子校向け)の他、リワーク施設向け、キリスト教や仏教の文脈で考えたもの、助産師向けのマインドフルネスセッションなど、さまざまなアウトプットが生まれてきました。

発表会の見どころ

- 教育・医療・宗教などの分野での応用事例

- 理論と実践を往復しながら、自らの問題意識が様々な形に

ここでしか聞けない一次情報と、現場から生まれた新しいアイデアに出会える場です。

それぞれの方が取り組んでいるプロジェクトは、進行中のものばかりです。そのプロセスの途上にある活動の模様をお話しいただきます。

参加者のプロジェクト紹介

両日とも、終了時間が若干伸びる可能性があります。

また、以下の内容、タイトル等は今後、詳細が決まり次第お知らせいたします。

1日目:11月20日(木)20:00-22:00(終了時間が変更になりました)

開始後の予定は若干前後することがあります。特に希望されるセッションがあれば、お早めにご参加ください。

20:00-20:10 事務局挨拶

20:00-20:30 可知様

2030-20:45 質疑など

20:45-21:05 沼田様

21:05-21:20 質疑など

21:20-20:40 石田様

21:40-21:55 質疑など

21:55-22:00 事務局

①多様な10代を支えるマインドフルネス ― 教育者・支援者が感じ、伝えるプログラム

可知三枝子

精神保健福祉士・社会福祉士

マインドフルネスに関わる活動: CAMP 青少年のためのマインドフルネスプロジェクト Teach .breathe(9-14歳向け英国マインドフルネス指導プログラム)修了

Teach .b(中高生向け英国マインドフルネス指導プログラム)修了

MBSR(マインドフルネスストレス低減法)講師 (IMA/IMCJ認定)

不登校や多様な特性を抱える10代がセルフケアの力を育めるよう、教育者や支援者がマインドフルネスを体験し、子どもたちに伝えることを目指したプログラムを計画しています。参加者自身の気づきや体験による理解を深め、子どもたちの個性に寄り添いながら届ける力を育むプロセスを共有します。特に、継続的な出席や一斉授業が難しい子どもたちが受け取りやすいアプローチでマインドフルネスを伝えることを、テーマの中心に据えています。

②経営者層を対象としたMBSR普及戦略:日本仏教から導く「自力」「他力」の再定義を基盤に

沼田 榮昭

宝瑞院 副住職

(茨城県神栖市 浄土宗系単立寺院)

中華人民共和国 主治中医師、RYT200認定ヨガインストラクター。

楽天・サイバーエージェントなど数々の上場を支援し、 「伝説の株式公開請負人」(日経新聞より)と称される。サイバーエージェント社外役員を21年間(2000〜2021)務める。

復旦大学(中国・上海)日本研究センター 客員研究員

マインドフルネスの普及が日本で停滞する原因を、海外発モデルでは捉えきれない「日本固有の課題」を踏まえて、さらには「令和」という時代性への考察を加えて、仮説レベルでの深掘りを試みます。

本プレゼンでは、その解決の鍵を、日本仏教の独自の概念である「自力(≒Doing Mode)」と「他力(≒Being Mode)」の概念に求め、マインドフルネスを、ガラパゴス化している日本の大乗仏教の概念から再定義します。

そしてマインドフルネスを、成果(≒Doing Mode)志向の強い経営者層へ確実に届けるための具体的な集客・マーケティング戦略を仮説として提示します。マインドフルネスの専門的知見を踏まえながらも、日本社会に根差す特有の普及戦略とその可能性を、皆様と深く考察する契機となれば幸いです。

③マインドフルネスとキリスト教

石田雅嗣

新潟聖パウロ教会 司祭

2011年3月聖公会神学院修了。2014年3月聖公会神学院において神学修士号取得。2022年3月上智大学大学院実践宗教学研究科において文学修士号取得。2011年4月から新生病院チャプレン。2013年6月日本聖公会中部教区司祭按手。新生礼拝堂牧師。2015年4月から松本聖十字教会牧師。2016年4月から聖十字幼稚園園長。2019年4月から立教学院チャプレン。日本基督教学会及び日本スピリチュアルケア学会、日本マインドフルネス学会所属。

つながりの瞑想を実際に体験しながら、キリスト教的な観点からみたマインドフルネス瞑想の特徴をお話します。

2日目:11月21日(金)20:00-22:00

開始後の予定は若干前後することがあります。特に希望されるセッションがあれば、お早めにご参加ください。

20:00-20:10 事務局挨拶

20:00-20:30 太田様

2030-20:45 質疑など

20:45-21:05 奥茂様

21:05-21:20 質疑など

21:20-20:40 宮本

21:40-21:55 質疑など

21:55-22:00 事務局

①学校教育に貢献するマインドフルネス(がっこうヨガの活動報告と短大・大学の授業実践)

太田千瑞

所属:武蔵丘短期大学専任講師・東京成徳大学非常勤講師・私立高校スクールカウンセラー

資格:臨床心理士・公認心理師・臨床発達心理士・E-RYT500®︎ YACEP(ヨガ資格)一般社団法人がっこうヨガ推進委員会代表理事として、小中高、特別支援学級・学校において、特別授業及び教員・保護者向け研修・講演を行なっている。

短大・大学の授業としての「マインドフルネス」の可能性、小学生でも楽しめるマインドフルネスの紹介、中高生の支援としての「マインドフルネス」、アイデンティティの揺らぎの支えとなる「マインドフルネス」といった観点で実践の報告と、実際の児童生徒、学生の声を紹介する。

②日本におけるMBSRの普及:過去から現在、そして未来へ

奥茂 敬恭

整形外科医・漢方医・大学教員。2020年より瞑想とヨーガを実践し、2022年に全米ヨガアライアンス認定ヨガインストラクター資格(RYT200)を取得。2023年にMBSR(講師:井上清子)を受講し、現在はIMCJ/IMAのMBSR講師養成講座で学ぶ。現在はMBSR Teacher in Training として活動準備中。科学的根拠と日本の文化・制度に即した応用を探究している。

MBSRは、慢性疼痛患者を対象とした臨床研究が1985年に初めて報告されて以来、医療・教育・産業領域へと応用が広がってきた。日本では2000年代以降に紹介が進み、近年は一般講座や医療現場での導入が拡大している。本報告では、文献調査とコース課題での考察をもとに、MBSRがどのように開発され、どのように日本に導入・普及してきたのか、さらに日本人への提供における文化的・制度的課題と今後の展望を概観する。MBSRを「治療技法」ではなく「生き方の教育」として捉え直し、自らの理解と実践を深める手がかりとしたい。

③MBSRとサティパタナの比較検討

International Mindfulness Center JAPAN副代表、MBSR、MBCT、MBCL講師。

同MBSR講師養成トレーニングの実施、各種ウェビナーのアレンジにおける海外の経験豊かな先生方との交流、対話を通じ、マインドフルネスが多くの方の力になるための方向性を日々探っています。

現在、タイ国立の仏教大学であるMahachulalongkornrajavidyalaya UniversityにてMBSRと仏教学についての研究を行っています。

Jon Kabat-Zinn博士は、MBSRを理解するうえでダンマの理解が欠かせないと言われています。MBSRとサティパタナを中心とする仏教瞑想の比較を行うことで、MBSRに関わる方々によりマインドフルネスを深めるための「軸」を提供することを目指しています。

ご参加方法

- 下記フォームよりお申し込みください。

- どなたでもご参加いただけます(マインドフルネスが初めての方も大歓迎です)。